七五三のお祝いとは

2018.10.12

皆様、こんにちは!

気温も大分下がって秋らしくなってきましたね(*^^*)

寒くなってくるとインフルエンザなどが流行ってきますのでお気をつけ下さい。

とくに今年は風疹が去年の10倍の勢いで流行っているようです(><;)

手洗いうがいは忘れずに元気いっぱいでいられるように頑張りましょう♪

今回は「七五三のお祝いとはなにをするものなのか」のご案内です☆

昔は乳幼児の死亡率が高かったため、子どもの成長祈願の儀式の中の1つとして

生まれたのが七五三という行事です。

七五三の起源は室町時代といわれ、江戸時代の武家社会を中心に関東から全国に広まったそうです。

昔は数え年で行なったものですが、今の時代では満年齢でお祝いされるご家庭が多くなってきました。

とくに3歳さんはまだ幼く初めての場所ではびっくりされてしまうこともしばしば・・・(^^;)

数え年の3歳さんよりも満年齢の3歳さんのほうが体力があり着物を着たままのお出かけにも

元気に出発できるお子様も多いのでオススメです!

七五三にはそれぞれの年齢によって名前と意味があり、

○ 3歳 「髪置(かみおき)」 昔は3歳は男の子、女の子ともにお祝いするのが通常だったそうです。

男の子も女の子も3歳で初めて髪を伸ばし始める年齢になります。

江戸時代ごろには、産毛を剃っておくと健康な髪が生えてくると

信じられていたため3歳までは坊主にする習慣があったそうです。

○ 5歳 「袴着(はかまぎ)」 男の子が5歳で初めて男の衣服である袴を着始めます。

江戸時代、武士の公の場での盛装といえば「袴」だったことから

5歳になった男の子が袴を身につけるというというのは男として

社会の一員に加わるという意味があるそうです。

○ 7歳 「帯解(おびとき)」 女の子が初めて帯を締めるお着物に変わります。

今までは「付紐(つけひも)」というもので着物を着ていたのが初めて

「丸帯(まるおび)」を使って着物を着付けます。

5歳の男の子と同様に7歳になって丸帯を使って着付けることで女として

社会の一員に加わると言う意味があるそうです。

このように子どもの身につけるものを変えてお参りに行くことで神様にここまで成長したことに

感謝を伝えこれからの加護を祈りに行くという行事が七五三というわけです。

皆様はなぜ11月15日にいくのかご存知でしょうか。

それは旧暦で見た日にちに理由がありました。

旧暦で15日というのは「二十八宿の鬼宿日(にじゅうはっしゅくのきしゅくにち)」といい、

鬼が出歩かない日とされていたそうで婚礼以外の何をするにも向いている日と言われていました。

そして旧暦の11月といえば田畑の収穫が終え、神様に実りを感謝する月とされていました。

神様に感謝する月である11月、そして鬼が出歩かない15日を合わせて11月15日に氏神へ作物の収穫と

子どもの成長に感謝を捧げ、これからの加護を祈る日としたのです。

また、江戸幕府5代将軍徳川綱吉が自分の長男の健康を祈ったのが11月15日ということも

きっかけと言われているそうです。

ちなみに旧暦でいうと15日が満月に重なることもまたひとつのきっかけかもしれませんね。

上記のような理由のため七五三のお祝いは11月15日にするようになったようです。

理由がわかるとお参りに行くときにも気持ちが引き締まりますね!

今回のご紹介はいかがだったでしょうか?

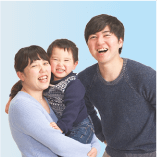

お子様の成長をとても大事な行事である七五三、皆様もぜひお参りに行ってみてください(*^^*)

最近では11月のお日柄のいい日にちを選んでお出掛けするお客様も多くなりました。

無理やり日程を合わせるよりもご家族の皆様がそろってお参りに行ける日にちを

選ぶのもいいのではないのでしょうか(^^)

当店でもまだまだ七五三のキャンペーンを実施中です!

ぜひお問い合わせ下さい☆